我看見黃金鋪道的上海

地點:星美術館

時間:6月29日起

這是黃浦江畔的星美術館開館展的第四部分,將持續大約半年時間。從2022年12月30日開館以來,星美術館歷時三年布局了四個開館展:第一季“開啟”、第二季“述而剎那”、第三季“邊界”,相繼呈現170位國內外先鋒藝術家的作品,貫穿了1960年代以來世界藝術的結構性特征和變遷歷史,也展現了館長何矩星的收藏脈絡和學術理想。

第四季“我看將黃金鋪道的上海”呈現35位藝術家的作品。這其中既有國際知名藝術家達明·赫斯特、安塞姆·基弗、奧拉維爾·埃利亞松,也有國內重要藝術家劉小東、向京、張恩利,有年輕力量厲檳源、蒲英瑋、李松松,也有對于上海至關重要的陳箴、余友涵等。策展團隊在何矩星的上千件作品中反復遴選,最終形成了這個展覽。

“每一季展覽會有一定的方向性,但在作品的選擇上,會更多考慮與整體思想討論的契合度及現場美感,而不是簡單圍繞某一主題進行篩選。”副館長陳籽表示。這種開放的策展方式,讓展廳內的作品彼此之間充滿了可能性。“星美術館是在上海這片土地上生長出來的,她期望像水一樣流經人的身邊。”何矩星表示。

無羈之境:洛桑原生藝術收藏與他方視界

地點:上海當代藝術博物館

時間:7月12日-10月12日

展覽匯集了來自洛桑原生藝術收藏館49位藝術家的233件藏品,以及4位中國自學藝術家的作品,并結合瑞士洛桑原生藝術收藏館自1976 年創建以來的重要文獻、檔案與影像,是國內迄今為止規模最大的關于原生藝術發展歷程的研究展。

“原生藝術”這一概念由法國藝術家讓·杜布菲于1945年提出,指的是游離于傳統藝術世界之外自學而成的藝術家創作的作品。原生藝術的創作者多處于社會邊緣,或離經叛道,或隔絕于世,往往對集體標準和價值觀無動于衷。他們的創作自成體系,并不預設外部評判標準的存在,更像是為了自身棲居而構筑的精神家園。作品常采用非同尋常的材料和手法,每一個步驟都是對藝術的重新發明。

原生藝術家的與眾不同為我們提供了一種觀察世界的新方式,激勵我們更密切地關注周遭事物。正如讓·杜布菲所言,“真正的藝術總是出現在人們意想不到的地方,出現在那些無人問津的角落。藝術不喜歡具名,也不喜歡被人叫出它的名字。一旦如此,藝術就會逃離。”

托比永·羅蘭德:致太陽

地點:余德耀美術館(上海蟠龍天地)

時間:7月12日-10月12日

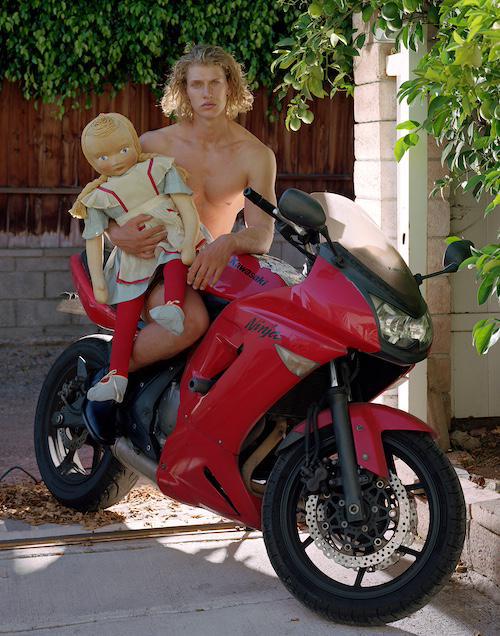

這是當代攝影先驅托比永·羅蘭德在中國的首次個展,匯集羅蘭德創作于2005年至2023年間的20余件作品。他通過冷靜而富有張力的視覺語言,將日常場景轉化為蘊含存在主義思考的詩性表達,映射出當今時代的情緒氛圍以及現代人的生存現狀與精神切面。

在信息過載、圖像泛濫的數字時代,托比永·羅蘭德堅持膠片相機和暗房沖洗的傳統攝影流程。乍看之下,羅蘭德的攝影作品糅合了20世紀的藝術攝影語言與21世紀廣告、娛樂、流行文化與社交媒體中充斥的圖像風格,但他以一種近乎抽離的視角質疑他所接受的一切影響。

在他的鏡頭下,美味的食物被置于陌生的語境或組合而有別于傳統美食攝影;模特呈現出異常的身姿及空洞的表情;普通的人像拍攝被賦予某種近乎宗教儀式的莊嚴,似乎是一種對流行審美的戲仿;身體往往也被視為可拆解的物體,喚起人們的戀物傾向以及對異化的恐懼。他的圖像常常游走在矛盾的兩極之間——熟悉又陌生,合理又荒誕,純真又暴力,神圣又世俗,愉悅的同時又令人感到不安。

他的作品像一場精心設計的視覺謎題,邀請觀眾進入,卻拒絕提供解題線索和明確的答案。這種開放性喚起人們廣泛而好奇的復雜情感和智性體驗。

新文化制作人:劇場

地點:上海當代藝術博物館

時間:7月12日-10月8日

“新文化制作人”項目第三季“劇場”在上海當代藝術博物館一樓展廳舉辦。本季獲選方案是由藝術團體馬丁·戈雅生意策劃的《正午、荒原、息流、瓦舍、廢墟、劇場》。該項目消解了戲劇、表演與展覽之間的傳統界限,引領150位藝術行動者共赴一幕平行于現實世界的駁雜時空,并將一場8小時連續不斷的集體行動煉化為一座持續發生的寫意劇場。

基于這場8小時集體劇目,展覽空間變成了復合性的總體劇場:“荒原”作為引子,模擬了倏忽交錯、相互指向的時空甬道,將觀者與被觀者同時卷入多重情境;“經緯”匯集了來自77名/組藝術工作者的來信,書信、日記、詩作、手稿及攝影,由此勾勒出一個非常規敘事的檔案存儲空間;“影像”向藝術世界傳遞出年輕影像創作者的集體面貌,這些“Z世代”的年輕藝術家啟蒙并成長于后網絡時代,他們對于時代議題的差異性回應,在此共時呈現;“瓦舍”源自宋朝市井的娛興場所,它意在改變美術館空間的“看”與“被看”關系,通過流動的展演,不斷激發觀眾與創作者之間新的潛能;“廢墟”象征著杭州藝術家在城市化進程中所目睹的短暫地景,藝術家們回歸“繪畫”的行動方式,重現變動與日常之間的張力,繪出那些隱秘的、未被書寫的故事……

展期內,近十場公共活動將以表演、工作坊、討論會等形式在展廳內有機開展,通過不斷地回到現場,持續激活并改變“劇場”的敘事走向與整體樣貌。

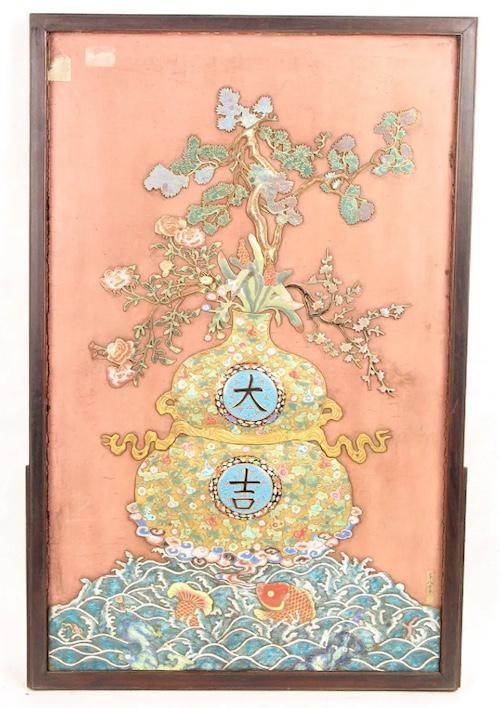

吉光盛京:沈陽故宮博物院藏清宮文物展

地點:浦東歷史博物館

時間:7月1日-10月8日

本次展覽共呈現61件(套)文物,展現清代皇室宮廷生活中的禮制與審美意趣,解讀清宮文物所體現的精湛技藝和吉祥文化。展覽分為三個單元:第一單元解讀清宮服飾的穿搭美學,探究其背后的清朝禮制與滿漢文化的交融;第二單元聚焦清宮各式器物的精湛工藝,展現清宮造辦處如何聚天下良工,成帝王雅趣;第三單元解讀“圖必有意,意必吉祥”的宮廷吉祥文化,如龍袍上的海水江崖紋寓意江山永固、世代昌盛,五彩盤上的紅鯉魚寓意年年有余。

楚風烈:安徽楚文化文物展

地點:閔行區博物館

時間:6月15日-10月8日

本次展覽呈現來自安徽博物館、淮南市博物館和安徽楚文化博物館的129件(套)文物,以楚國歷史為主線,展現楚國從立國江漢到遷都壽春的800年興衰史,以及楚文化在江淮地區的傳播與融合。展覽分為楚地風云、楚物生輝、楚王玄宮三個部分,分別講述楚國興衰的歷史、楚人精妙絕倫的器物,以及楚考烈王時期的器樂歷史發展狀況。

露華濃深:大唐生活美學展

地點:奉賢區博物館

時間:6月18日-10月18日

本次展覽匯集陜西歷史博物館、甘肅省博物館、法門寺博物館、西安博物院等8家文博單位的323件文物,涵蓋陶瓷器、金銀器、玉石器、絲織品等,帶領觀眾感受繁華開放的唐代生活。展覽分為三個單元,“盛世芳華”展示融合多元文化的唐代服飾妝容,“盛世韶華”從茶、酒、飲食、香道等方面彰顯唐人對生活情趣的追求,“大唐風華”呈現唐代禮、樂、詩、書的美學魅力。

風雅·物境:明清文人藝術生活展

地點:北京嘉德藝術中心

時間:7月1日-9月10日

幾時歸去,做個閑人,對一張琴,一壺酒,一溪云。由嘉德藝術中心與北京藝術博物館首次聯袂呈現的“風雅·物境:明清文人藝術生活展”,以更貼近現代生活的視角,展現傳統文化的獨特魅力。這場超越時間的“明清文人藝術生活”大展,通過呈現明清時期的文人生活雅趣,讓觀眾在藝術中享受生活的詩意。

展覽依托北京藝術博物館豐富的館藏資源與深厚的學術積累,甄選118套文物精品,帶觀眾感受明清文人雅士藝術生活的獨特韻味。展覽匯集了董其昌、唐寅、陳洪綬、倪元璐、錢維城、鄭板橋等名家杰作,更有王翚巨幅山水長卷《江山無盡圖卷》亮相。

當治國平天下的宏愿,與采菊東籬的閑逸在明清文人心中共生,當筆墨紙硯構筑的超然天地,同承載著性靈的器物交融,屬于明清文人的風骨與雅意,便在這方寸之間自然生發。

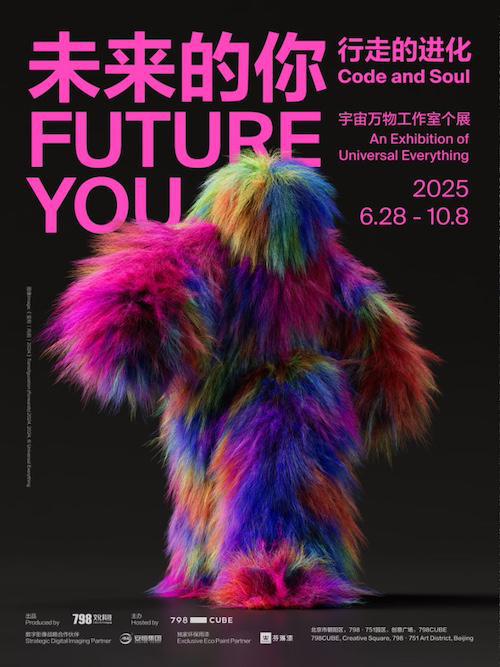

未來的你:行走的進化

地點:北京798CUBE

時間:6月28日-10月8日

我們正處于一個轉型的時代,人類與技術、感知與算法之間的界限日益模糊。

本次展覽是英國藝術團體宇宙萬物工作室在中國的首次大型個展。他們以動態圖像、生成算法和交互傳感技術為媒介,創作出極具生命力的數字藝術作品。此次展出的作品不僅帶來了震撼的感官體驗,更深入引發對情感表達、身份認知和未來生態的思考,在數字時代的語境下,提出新的人文可能性,并提出了一個根本性的問題:我們正進化為怎樣的存在?

展覽圍繞“代碼”與“靈魂”兩個核心概念展開,每件作品都在與觀者對話,給予反饋和共鳴,將觀看的行為轉化為一種共生的動態過程。因此,作品不再是單一的觀看對象,而是成為與觀眾共同演化的有機存在。通過“未來自我”“數字身體”“身份進化”等關鍵詞,展覽試圖激發觀眾思考:技術所呈現的“我”,是真正的我嗎?如果情感可以被編程,那它究竟屬于誰?

達古今之宜-清代宮廷設計潮流展

地點:北京嘉德藝術中心

時間:7月5日-10月8日

古代的藝術品為何會成為后世典范,后世如何從中汲取營養、消化改造,進而古為今用,再造新的典范,使之與當世文化相融相通?

展覽以清代宮廷藝術為背景,通過“追蹤一件仿古藝術品的誕生”拉開序幕,帶領觀眾走進宏大敘事,依創作階段劃分三個單元:為何仿?如何仿?怎樣用?

該展是嘉德藝術中心與故宮博物院合作的系列展覽中,覆蓋文物門類最多、體系最完整的一次,囊括青銅器、瓷器、玉器、琺瑯器、書畫、古籍、織繡等,共計展品211件,旨在呈現文物的傳承與創新,探索清代宮廷設計如何結合傳統與創新。

展覽還通過仿古藝術品的誕生過程,帶領觀眾體驗傳承與創造的旅程,觀眾可欣賞到包括琺瑯犧尊、文竹嵌牙夔鳳紋菊瓣式冠架、《弘歷洗象圖》等在內的文物。

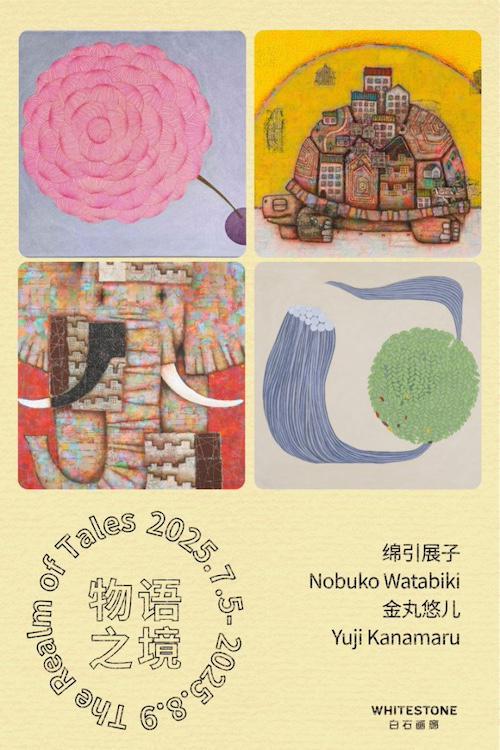

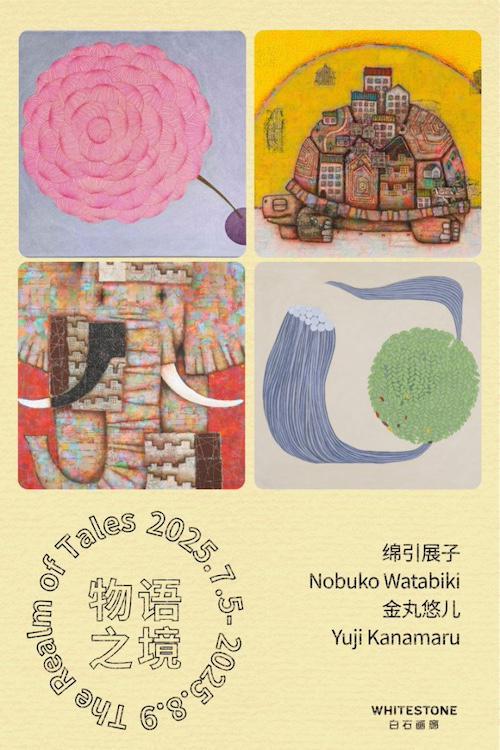

物語之境

地點:北京白石畫廊

時間: 7月5日-8月9日

日本藝術家綿引展子及金丸悠兒的雙人展“物語之境”,以各自獨特的創作語言構筑起一個充滿想象與詩意的視覺空間,在彼此交織的藝術敘事中展開一場跨越現實與幻想的對話。

綿引展子以和紙與油性粉彩為媒材,常借由植物與人物形象的融合,構建一種超現實的圖像,探索“自我”在他者視角中的變幻。金丸悠兒混合麻布的碎片、英文剪報等材料,反復覆蓋鮮艷而柔和的顏色形成干燥而迷離的質感,巧妙地把異國風情和鄉愁融合成一起,構成迷人的世界。

在《物語之境》中,綿引展子和金丸悠兒以植物與動物為引,以自我與記憶為線索,鋪陳出一個開放而多維的敘事場域。他們的作品并不突出明確的故事線,而是在材料與形象之間,喚起一種難以言喻卻能被感知的精神聯結。在這里觀眾將踏入一個由圖像構建的隱秘國度,植物靜默綻放,動物輕舞低語,風穿行其間。

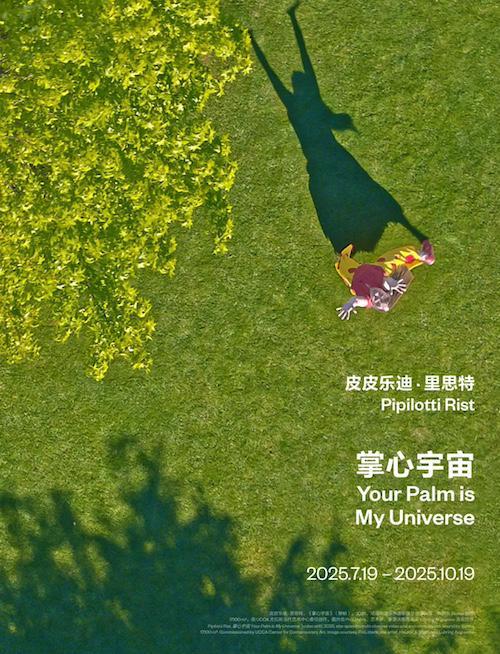

掌心宇宙

地點:北京UCCA尤倫斯當代藝術中心

時間: 7月19日-10月19日

瑞士藝術家皮皮樂迪·里思特的全新個展“掌心宇宙”,將讓觀眾充分感受藝術家如何把聲音、色彩及流動圖像共冶一爐。

皮皮樂迪一直探索錄象的可能性,以另類視覺呈現現實和理想世界、人類在大自然的地位,以及身體(尤其是女性身體)與數字世界之間的關系。她的作品邀請觀眾以全景、特寫,甚至走進身體內部,從內到外等不同角度觀察事物,同時讓觀眾透過身體更清楚了解錄象的視角。藝術家尤其關注身體外部與內部之間的聯系,特別著迷于連接兩者的中介或界面,如攝像機鏡頭、皮膚、眼膜等。

作為皮皮樂迪·里思特自1985年起持續至今的創作,《天真的收藏》已在世界上的多個國家和地區進行過收集和展示。《天真的收藏》也面向公眾征集日常生活中使用過的透明材質塑料制品。

繪動世界:上海美術電影的時代記憶與當代回響

地點:北京泰康美術館

時間:7月13日-11月2日

上海美術電影《大鬧天宮》曾經影響過宮崎駿等動漫大師,這場展覽不是過去式的文化現象,而是現在進行時的文化現場。

展覽系統梳理上海美術電影的發展史,呈現上海美術電影獨特的創作體系,全面展示了其對于社會生活、當代文化的影響與塑造。展覽設置“序廳”“繪動之旅”“經典巡禮”“媒介探索”“當代回響”五個單元,通過1500余件文獻、模型、影像等不同形式的展品,介紹《大鬧天宮》《哪吒鬧海》《天書奇譚》《黑貓警長》《金猴降妖》《葫蘆兄弟》等經典名作,復原動畫(手繪)、木偶、剪紙、折紙四大片種的攝制場景、道具。深入動畫制片的幕后,了解不同媒介下美術電影的獨特工藝、技法,進而詮釋上海美術電影創作體系的美學精神,追尋美術電影人創新活力的源頭。

美術館還將在每周六的“童年放映廳”播放經典動畫片。

)

)